zunŌwのベースとなるのが、この算数脳プログラム。私たちはSTEAM教育の枠組みの中において、すべての土台は“算数”にあると考えています。

このプログラムでは、論理的思考力や空間把握力・計算力・分析力・文章把握力など、算数的な能力を育むとともに、忍耐力を育むことことができます。忍耐力は、言い換えると「成功するまでやり遂げる力」。

zunŌwの算数脳では、子どもたちが夢中になれるさまざまな教材を活用し、楽しみながら自然と算数的な能力を伸ばします。

zunŌwのベースとなるのが、この算数脳プログラム。私たちはSTEAM教育の枠組みの中において、すべての土台は“算数”にあると考えています。

このプログラムでは、論理的思考力や空間把握力・計算力・分析力・文章把握力など、算数的な能力を育むとともに、忍耐力を育むことことができます。忍耐力は、言い換えると「成功するまでやり遂げる力」。

zunŌwの算数脳では、子どもたちが夢中になれるさまざまな教材を活用し、楽しみながら自然と算数的な能力を伸ばします。

“算数”と聞くと計算問題をひたすら解いていくイメージをされる方も多いと思います。しかし私たちの考える“算数”は、思考の再整理と実行を繰り返すこと。

算数脳プログラムで提供するコンテンツの中に、計算問題はほとんどありません。大切なのは計算を解くことではなく、もっと本質的な部分である日常の事象について見通しを持ち、筋道を立てて考え、表現する能力を育てることだと考え、これが習慣的に実行できるような状態を算数脳と呼んでいます。

算数脳の授業ではさまざまなゲームや課題に取り組みますが、徐々に難易度が上がっていきます。すると、自然と試行錯誤の回数と時間が増えていき、この過程で子どもたちは、法則を見出すことや、前提条件を変えて他の視点で考えることなど、“本質的な算数の力”を磨いていきます。

zunŌwでは、子どもたちが没入しやすいような環境を整え、zunŌwスタッフが声掛けを行い、健全な仲間意識と競争心・自立心も授業を通して育んでいきます。

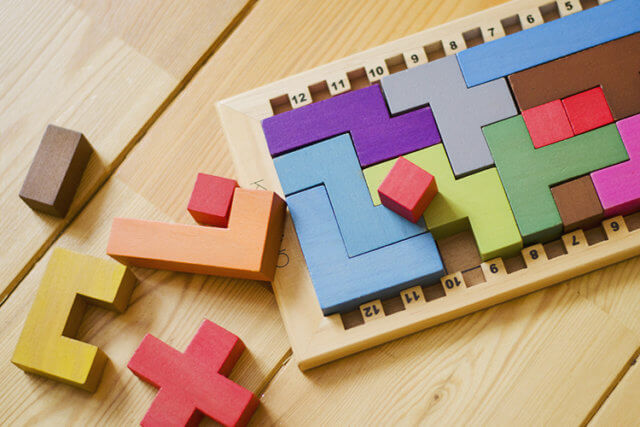

KATAMINOはフランスのギガミック社から発売されている平面図形を主としたパズルゲームです。正方形を5つ組み合わせて出来たさまざまな形のカラフルなピースを組み合わせ、限られた空間の中を指定されたブロックを使って埋めていきます。

はじめはブロック3つからレベルが上がると12個まで。徐々にレベルが上がっていくことで、集中力も高まります。

ビルディングパズルの「Gravity Maze(グラビティーメイズ)」を使用し、ゲームを通して空間把握力や着眼力を鍛えます。

問題カードに初期設定であるスタートとゴールをセットし、各問題で決められたタワーの配置を考え、球がゴールまで入るように道を考えます。

結論から組み立てることで論理的思考力を身につけたり、一生懸命考えて挑みながらたくさんの失敗をすることで、ゲームの構造を「体験的に理解を深めるチャンス」が得られます。

グループで「algo(アルゴ)」に取り組みます。algoは算数オリンピック委員会やピーターフランクル氏などが共同開発した、まさに“遊んで算数脳を鍛えるゲーム”。ある規則に従って、伏せて並べられたカードに書いてある数字を推理していきます。

遊べば遊ぶほど集中力・記憶力・分析力が身につき、論理的思考能力が向上します。 また、この時にどうしてその推理をしたのかをロジカルに説明してもらうことで、子どもたちの論理性や表現力も養います。

「算数ラボ」はドリル学習です。計算や小学校の教科書のような問題ではなく、空間認識力やじっくり考えることで答えに気づける問題が集められています。

そのため、ただ問題を解くのではなく、楽しみながら考えるトレーニングを積み重ねることで、自然と思考力を育みます。問題が解けた達成感とともに、言語力と算数への置き換え力を高められます。

算数脳のプログラムでは、実は“忍耐力”も同時に鍛えられています。忍耐力とは、言い換えると成功するまでやり続ける力です。

授業中、子どもたちは何度も壁にぶつかり「何度考え直してもこの問題が解けない、もう嫌だ!」となるようなケースはよくあります。それでも、もう一度最初から考え直したり、自分が考えていた前提条件からやり直して試行錯誤を繰り返し、突然「わかった!」と言って夢中で手を動かし始める。 その先に「できた!」という瞬間が訪れます。

このように、目の前に立ちはだかる壁から目をそらさず、成功するまで辛抱強く立ち向かっていく。忍耐力を鍛えられることは、算数脳を鍛えることと同じくらい貴重な経験だと考えています。

算数脳は授業があっという間に思えてしまうほど、子どもたちは集中して取り組みます。その中で講師が意識していることは、声掛けと問題設定力。ビルディングパズルやKATAMINOは、挑戦すればするほど問題が難しくなり、途中であきらめそうになる生徒も少なくありません。その時に、生徒をモチベートする声掛けをするのが講師の役目です。もちろん答えは教えられないため、「どこでつまずいているのか?」「正解にたどり着けない課題がどこにあるのか?」といった、プロセスの再整理を促すような声掛けを意識し、生徒自身が正解を導き出せるようにサポートします。

また、毎回授業の最後に実施するzunŌwチャレンジでは、生徒それぞれに個別に問題を用意しています。私たちが長年、個別指導を通して培った問題の設定力を生かし、一人ひとりに“少しストレッチをかけた問題”の選定を心がけています。

はじめに算数ラボからスタート。

算数ラボは、ドリル学習です。計算や教科書のような問題ではなく、じっくり考えることで答えに気づける問題が集められています。学年別ではなく級別で、個々の児童・生徒の知からに合った級から始めることが可能です。 考えるトレーニングを積み重ねることで、思考力を育てます。

KATAMINOはフランスのギガミック社から発売されている平面図形を主としたゲームです。さまざまな色と形のブロックを組み合わせ、マス目をすべて埋めれば完了します。

圧倒的な没入感があり、子どもたちの集中力もここがピークとなります。 KATAMINOとビルディングパズルとを通して、平面・空間に強い算数脳を鍛えます。

ビルディングパズルでは、子どもたちが最も苦戦するものの、ゲームを通して空間把握力と着眼力を鍛えます。

zunŌwではレベル1から始まり、レベル300までのゲーム問題を用意。レベル1から順にチャレンジをスタートして、レベル100を超えるとブロックを使用せず、頭で想像して問題を解くことが求められます。ここまでくると、立体図形の着眼力という点においてはかなり強くなっています。

個人ワークが終わった後は、グループで「algo(アルゴ)」。

授業では、ゲームの中で「なぜ自分がそう推測したのか」をロジカルに説明する時間を設けることをとても大切にしています。ゲーム中の自分の思考回路を表現する訓練にもなります。

慣れてくると直感が働いてゲーム進行自体はうまくなりますが、同時に周囲に伝わるように自分の「ひらめき」を説明することが求められているため、より一層、子どもたちの論理性や表現力は高まります。

各プログラムで無料体験を実施しています。